オンラインならではの学びと色々な出会いに支えられ、イギリス留学へ!精神保健サービスの本場で、さらに成長したい

- 卒業生

- 仕事・家庭の両立

- 資格取得

東京通信大学を知ったきっかけは?

他の通学制の大学でスポーツ分野を学んでいました。進路変更を考え、精神保健福祉を学ぶことができる大学への編入学を検討していたとき、東京通信大学のWEBサイトを見つけました。入学の決め手は、本学の受講スタイルが魅力的に感じたことです。通信制でも、他の大学ではテキストを読んでレポートを書いて単位認定試験を受ける形が多いのですが、東京通信大学は約15分の動画を4回視聴し、小テストを受けて、単位認定試験を受ける、という受講スタイルです。東京通信大学なら、続けられそうだと思ったのを、今でも覚えています。また、他学部の授業も受講できる点にも魅力を感じました。

実際にオンラインで学んでみて、特に良かった点を教えてください。

ちょっとした空き時間を使って授業を進められることです。授業の資料をデータでダウンロードできるのも助かりました。

電車の中やアルバイト先の休憩室など、どんな場所でもiPadを開いて受講したり、国家試験の勉強をしたりしています。旅行が趣味なのですが、移動中や旅先のカフェで受講することも。じっとできない性格もあり、家の学習机に座って勉強することはほぼありません…。東京通信大学の「どこでも学ぶことができる」スタイルだったから、私も学習を継続できていたと思います。

SNSでつながっている東京通信大学の学生の皆さんの投稿を見ると、早めに授業を終わらせている方も見かけるのですが、焦らずに、自分のペースで進めることを意識しています。

オンライン学習でソーシャルワーカーを目指すにあたり、ハードルに感じることはありましたか。

入学当初は、通学制よりも対面での演習の機会が少ないことが気がかりでしたが、杞憂に終わりました。講義動画やディスカッションの課題、スクーリングを通して国家資格取得に必要な知識は、オンラインの学びで十分に身につけることができます。

むしろ、自由な時間が使えるのはオンライン大学の強みです。私の場合は、関連するセミナーやボランティア活動に積極的に参加したり、本を読んでみたり。大学で学びつつ、さまざまな経験を積むことができました。実習先で利用者さんと関わりを深める際に、様々な経験を積むことで、自分の話題の引き出しを多く持っておくことも、距離を縮めることにつながると実感しました。

実習の前には、必ず複数回のスクーリングがあり、学生同士でつながる機会があります。情報交換や時には愚痴もこぼしつつ励まし合う関係になるので、「みんなで乗り越える」ことができます。また、実習期間中に不安なことがあったとき、担当の先生とすぐにオンラインで相談ができて助かった経験があります。オンラインだからと言って、決して1人で実習に向かうわけではないという点は、安心してもらえたらなと思います。

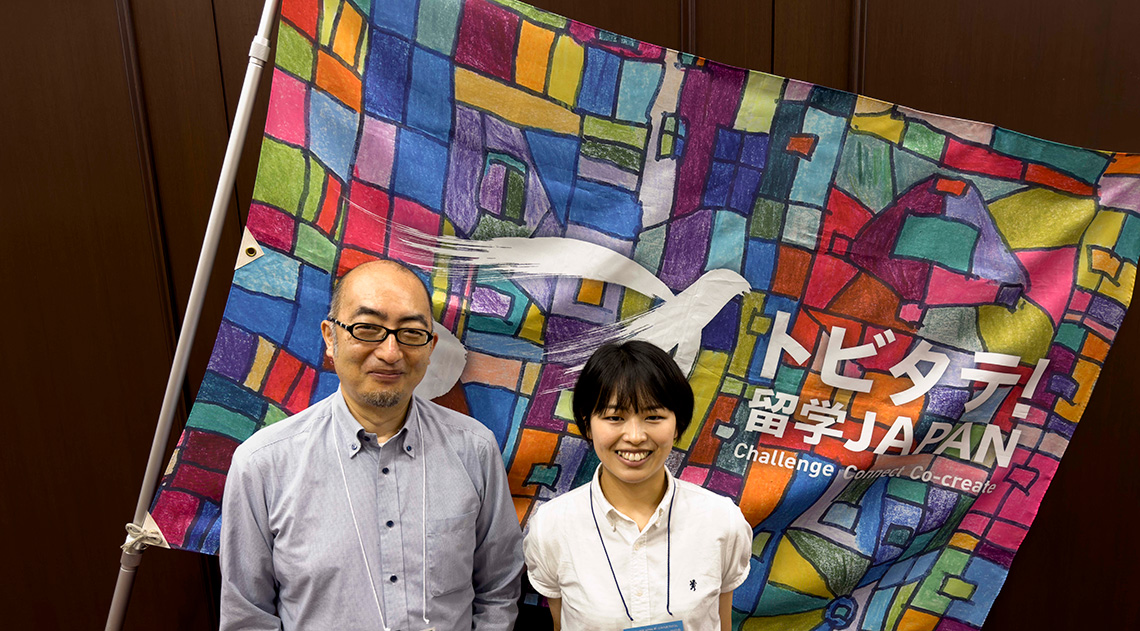

久保さんは「トビタテ!留学JAPAN」の新・日本代表プログラム【大学生等対象】第16期派遣留学に選出されました。応募に至るまでの経緯を教えてください。

留学を考えたのは入学して2年目、大学での学びのリズムをつかみはじめた頃です。

きっかけは、他大学の科目等履修生として、海外の教育制度や文学、芸術について学ぶ機会があったこと。さらに、自分の所属するソーシャルフットボールチーム(INTERVALO大阪)の監督がドイツに視察研修へ行ったことが大きなきっかけになりました。監督の帰国後から練習メニューが変わり、結果もついてきてフットサルがさらに楽しくなったのです。監督から聞いた現地の話も魅力的でした。そこで、自分も一度海外へ行き、多様な価値観を体感したいと考えるようになりました。

ソーシャルフットボールとは:精神障害のある人が行うフットサルやサッカーです。基本ルールは健常者と同じで、フットサルでは女子選手を含む場合に最大6人がコートでプレーするなど、一部特別ルールを採用しています。

まず友人や身近な人に相談をしました。自身が精神疾患を抱えているので、誰かに止められるのではと勝手に思っていたのですが、いざ相談してみると皆が応援してくれました。

大学の授業で知って強い関心を抱いていたイギリスのリカバリーカレッジについて深く学びたいと思っていたところ、監督から『リカバリーカレッジねやがわ』や『リカバリーカレッジ名古屋』での取組みに携わっておられる方を紹介していただくことができました。

そんな折、官民協働の支援奨学金制度「トビタテ!留学JAPAN」を知り、成績や語学力は不問、自由に留学計画を立てることができるので、自分にピッタリの制度だと思いました。

在籍中の大学を通しての申請が必要だったので、すぐに大学の学生窓口「キャンパス・サポートセンター」に問合せたところ快諾いただきました。

留学計画書や1次選考の書類作成、2次選考の面接についての選考準備にあたっては、特に人間福祉学部の添田先生には大変お世話になりました。本学からのエントリーは私が初めてでしたし、心細い部分を解消すべく、フットサルチームのスタッフや大学の先生方など、面接直前の一週間は、毎日誰かにお願いして面接練習を重ねました。先生をはじめ、大学からの後押しもエントリーの過程で大きく励まされました。今回の選出は、1人では得られなかった結果だと思います。応援してくださった皆さんに感謝しています。

精神保健福祉分野で、どのような留学を考えていますか。

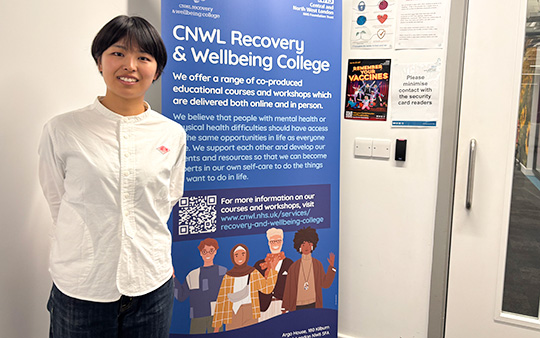

語学留学と、大学の授業で強く興味を持ったイギリスのリカバリーカレッジを体験する実践活動を組合せています。まずは地中海に面するマルタにある語学学校で学び、その後イギリスへ渡り、リカバリーカレッジでのフィールドワーク、さらに、現地の精神障害者を対象とした女性のフットボールチームに期限付き移籍の形で加入し練習やトーナメントに参加します。

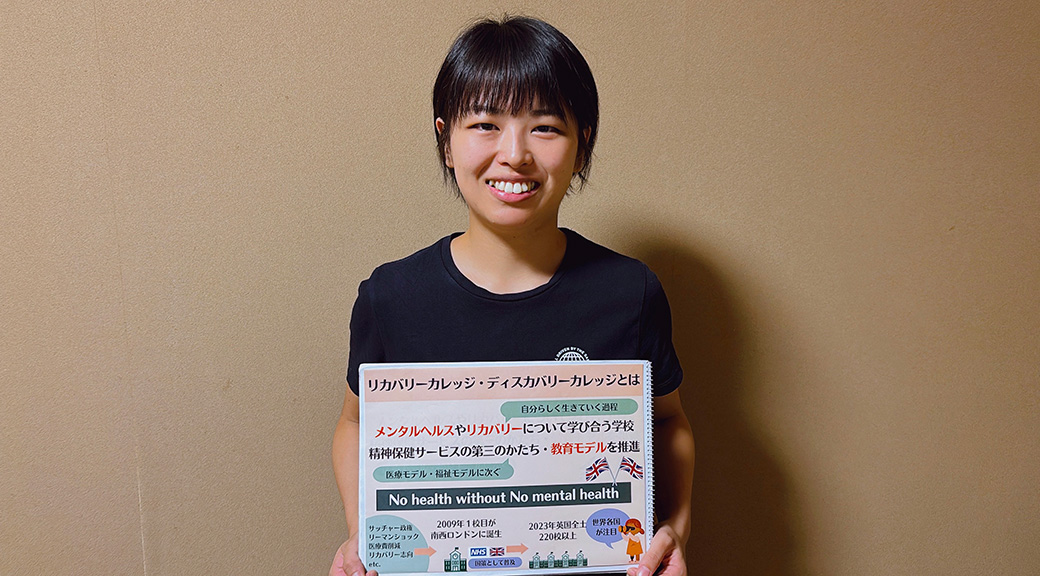

リカバリーカレッジ:イギリスで2009年頃から進められている取組み。メンタルヘルスやリカバリーについて、当事者や専門職といった立場や役職、障害の有無などを越えて、互いに学び合う学校で、精神保健福祉サービスにおいて、医療・福祉に次ぐ第三のモデルであると注目を集めています。本学の科目「社会資源開発・共同体創造論」で取り上げています。

フィールドワークでは、自身でリカバリーカレッジでのプログラムを体感することで、医療・福祉に次ぐモデルとしての当事者と専門職の関係を学びたいと考えています。さらに、地域ケアの仕組みについても、関係者へのインタビュー調査や病院などへの訪問を予定しています。リカバリーカレッジのみならず、イギリスの精神保健サービス全般についても、触れられる機会をつくりたいと考えています。

また、留学先で多様な考え方や価値観を持つ人と出会う中で、自分にも変化が起きることにも期待しています。

入学を検討している方へメッセージをお願いします!

このWEBサイトにたどり着いた方は、きっと何かしら自分自身の中で学びたい思いや変わりたい思いがあるのだと思います。その自分自身の思いを大切に、思い切って入学してみてはと思います。

私は22歳になる年に東京通信大学に入学しました。私自身のことを振り返ってみると、強く学びたいとか特別な想いはなかったのですが・・・ただ、入学当初の自分に会ったら、「学び」の機会に期待してよいのだ、期待して大いに利用してほしい、と声を掛けたいです。

私は中学生の頃から精神疾患を抱えていました。高校と卒業と同時に入学した大学は中退。その後は精神科病院の入退院を繰り返したり、引きこもっていたりと、社会とは離れたところで生活していました。「何とか自分の人生を立て直さないといけない」と、義務感や焦燥感のようなものに駆られて入学したのですが、大学を中退しているので、ここでも失敗したらどうしよう? そんな不安もありました。

そんな私も、本学で自分の関心の強い精神保健について学んだこと、とりわけリカバリーカレッジとの出会いで、大きく変わることができました。自分のやりたいことを見つけ、自分自身が良い意味で活動的になり、自信をつけるきっかけになりました。

不安に思う部分があるとしても、「学び」が自分にもたらす可能性や力に期待して入学してはいかがでしょうか。

大学生活において不安なこともあると思います。1人で頑張る必要はないです。通信制大学であるからこそ先生方や他の学生さんとオンラインでつながりやすいという利点が本学にはあります。

私の留学も、添田先生はじめたくさんの方のサポートを得て、なかばチームのように進めることができています。私自身も、周囲の人とつながり、助け合いながら、皆さんと学ぶことができる日を楽しみにしています。